かげろうのように曖昧で透明な人影が、目の前を漂っている。

まっすぐ見据えると、視線の先はちょうど彼のお腹の辺りだった。白いシャツの裾をくせのようにつまんでいる、その先が茶色く汚れている。

彼はほんの少しかがんで、そうして、お父さんやお母さんはいないの? と僕に訊ねた。

そのとき、床がぐにゃりとゆれた。熱に溶けた飴のようだった。彼が手を差し出そうとするその直前、僕はしりもちをつく。窓の外、曇った灰色の海に潮が飛んでいく。

空と海の境界が見える、その先で。

汽笛が鳴る。

窓の外の海に潮が下り、静けさをとりもどそうとしている。

港から離れたあの瞬間が、今はもう、遠い記憶のようだった。

1.

「ぼうや、聴こえるかい?」

鈴のような音、そうして透明な人影はどこかに離れていき、いつしか、目の前には別のだれかが立っていて、僕の顔を覗いている。

僕は彼の顔を見上げている。

「お母さんと来たの? それともお父さん?」

彼は僕の目線までしゃがむ。ほんのわずかだけど、眉間に皺を寄せている。

「なぁに、どうかした?」

「いや、この子、迷子のようなんだ」

彼は目を泳がせながら、その女の人に説明する。

僕は動けないでいる。また波がゆれてしりもちをつきやしないかと、気が気でない。

そのとき、あ、という別の声がうしろから聴こえた。

「いた……もう、どこ行ってたの」

声の主の彼女は僕のもとに駆け寄り、ごめんなさい、と二人に頭を下げる。

「いえいえ」

「この子、なにか言いませんでしたか?」

「はい……?」

「あ、いえ、なんでもありません。ありがとうございました、では」

女の人は僕に手を差し伸べる。僕はその手をにぎる、変な風に指だけつかんでしまったのに、彼女はにこりと微笑んで、きれいに互いの手をつなぎ直した。

僕たちは船の進む方向と反対側に歩く。一瞬だけ、ちらりとこっちを見ると、歩くスピードを数秒かけて徐々にゆるめた。

若いお母さんね、と、どこかで声がした。

2.

長い廊下を右に曲がった先、塗装の剥がれかけた青い扉がいくつか並んでいる。その中のひとつを開けると、天井が低く細長い部屋にたどり着いた。真ん中には人一人しか歩けないほどの狭い通路があり、その左右、席番に則って、畳まれた状態の布団が並べられている。

「え、まだだれもいないじゃん」

つないでいた手を離し、彼女はそそくさと布団を敷きはじめた。それから少し考え込むように首をかしげたあと、隣の布団も同じように敷いていく。

僕はその景色を見ている。同時に、まだなにかべつの景色が見えている。たとえば咲いた花が半分に割れて、裂けているみたいだ。

半分の花弁に映っているのは、海を見ているだれかの影だった。つばのおおきな、白い帽子を被った女の人。海に気を取られて、指先が白い柵にふれている。はっとしたようにてのひらを広げると、白い粉のような跡がつく。

僕はそこにいる。うしろから見ている。水平線の奥にちいさな白い点が見える、その点が動いている。

なにかをつぶやいている。笑って、手を振っている。

花弁の半分の景色が、ずっとそのまま動いていく。もう半分の景色で、ほらもう座っていいよ、と隣の布団をぱんぱんとはたく影がある。

「酔ってない?」

僕は首を横に振る。するとまた景色が割れて、花弁は海のような灰色に濁り、動いて、散って、消えて、また現れていく。

後部座席から見たおおきな工場の影、うしろをついてくるミキサー車、綿菓子みたい、と入道雲を指差す僕。運転席の彼女は、あら、詩人みたい、と微笑む。

空の綿菓子はふくらんでいく。輪郭が光り、遠くの山の緑に重なる。巨大な橋を、僕たちの乗る車が渡っていく。

3.

「もしかして、しゃべりたくない?」

彼女が訊ねる。僕はなにも答えることができない。

「あたしを呼びたくなったら、ルカ、って言ってね……ほら、夕ご飯買いに行こう?」

ルカは手を差し出す。その手に僕はふれようとする。なにかのいたずらみたいに指をぱっとつかまれた。ルカは笑っていた。つないだ手が最初から二人でひとつだったかのように、僕たちは立ち上がる。はずみで枕を蹴ってしまい、隣の布団へ転がったかと思ったら、次の瞬間にはもとの場所にもどっていた。

部屋から出て、ふたたび細長い廊下をたどる。突き当たり、くすんだ短い蛍光灯が吊るされた奥に、ちいさな売店が見えた。

店内には僕たちと店員以外はだれもいない。ルカは飲料の棚からペットボトルの水を手に取った。それから僕を手招きして、なんでも選んでいいよ、と隣にある弁当の棚を示した。もうほとんど買われていたのか、弁当はふたつみっつほどしか残っていなく、白い棚の底が空白のように覗いていた。

丸いテーブルと椅子がいくつか置かれている休憩所にも、やはり僕たち以外はだれもいない。僕はプラスチックの箱に入った焼きそばを食べた。ルカは肩に提げた黒いバッグから錠剤を取り出し、ペットボトルの水で飲んだだけだった。この部屋の窓は横に長い不思議な形をしていて、暮れゆく朱色の空を余さず映していた。潮が底に沈んだままの水面は、いつしか空と同じ朱色に染まっていく。

うつむいたまま涙を流す僕を、ルカは黙って見ている。やがて視界が羽根を開くように明滅して、いつのまにかルカは僕のうしろに立っていた。僕の身体を包むように腕を回して、熱と汗の匂いがエアコンの冷風に混じる。

過去と未来に分かたれたいくつもの記憶、割れた花の記憶に、ルカはその指先で、ひとつずつふれていった。

4.

共同寝室にもどってくると、何人かの乗客が部屋に入っていた。布団を敷いて寝ていたり、座り込んで虚空を眺めたりしている。女の人が何人かと、僕よりちいさな子どもが一人。あからさまに僕たちから目を逸らしたり、ひそひそと隣の乗客に話しかけたりしている。敷いた布団までまっすぐたどり着き、僕もルカもすぐ横になった。灯りのついた部屋で寝るのは落ち着かなかったけれど、僕の背中を包むように身体を寄せていたルカのおかげで幾分か気持ちはやわらいだ。

「目を閉じて、口も閉じればすぐ寝れるよ」

花のいくつかの景色がだんだんと消えていく。言われたとおりにしたら、そのうち本当に眠ってしまった。

真夜中、目が覚めると景色はこの部屋ひとつになっていた。ルカがいない。僕は部屋を出て、暗い廊下をさまよい歩いた。窓の外の海は、もはやほんの少し先を映すことすら覚束ない。

廊下を曲がった先から、ルカの声が聴こえた。

「もしもし、もしもし」

硬貨が入っていく音、カチャカチャと廊下に響く。

影が見える、受話器を手にしたルカの影。

「うん、ちゃんと乗れたよ。え? ううん、だいじょうぶ、数日前から落ち着いてたから」

また、硬貨が入る音。

はっとしたように影が動き、ルカはあわてて受話器を置いた。

「ルカ、ごめん……ぼく」

声が出せた。僕がそこにいた。

ぐぐ、と床が沈んで、またしりもちをつく。笑ってしまう、軽い、ちいさな身体だ。

青い潮が満ちていき、どこにも見えないけれど、今、海の上にいる。

5.

ルカは僕をじっと見つめながら、受話器を差し出す。僕は受け取って、耳にそれを当てる。

「ママに、なにかお話してあげて」

隣で見守るルカが、ひそひそ声で僕に言うけれど、電話はいつのまにか切れていた。

「行こ? 部屋にもどろ」

何事もなかったかのように受話器を取り上げ、銀色のフックにかける。僕の手にふれようとして、はっとしたように自分の手を引っ込めた。

いつしか僕たちは手のおおきさも、背の高さも同じくらいになっていた。だから、少しためらったのかもしれない。

前を歩くルカ、うしろからついていく僕、不思議な空白を作って廊下を進み、共同寝室にもどる。その扉の前で、スーツを着た大人の男の人が二人と、さっき同じ部屋にいた女の人が話していた。

「あ」女の人は僕たちを見つけるなり、声を上げて指を差す。「あの子たちです」

スーツ姿の男たちはうしろを振り返る。

「すみません、少しお話があるのですが」

僕たちに気づくと、通路を塞ぐように、二人横並びで近づいてくる。

「ルカ、逃げよう」

「うん」

瞬間、追いかけてくる足音と、足がもつれて転ぶ音が聴こえた。

「ルカ」

僕は手を伸ばす。ルカがふれて、ふたたび互いの手をつなぎ合う。そうして僕たちは暗い廊下を無我夢中で走った。その途中、従業員専用と書かれた鉄扉を開けた。更に真っ暗で、更に細くなった通路。進むうち、階段に突き当たり、下りていく。蛍光灯の細い灯り、足元がぼんやりと光っている。まるで濡れているかのようで、どうかするとすべって転びそうになった。

階段を下りてくる足音が聴こえた。ここにいるのを気づかれているのだと思った。僕たちは近くにあったおおきな鉄扉を押して中に入り、内側からサムターン錠をかけた。扉の前に立ち、錠にふれる指を離さず息をひそめていると、足音はまもなくこの部屋を通り過ぎていった。

ほっとして、その場にへたり込む。

ルカは笑いながら、手で自分の首元をあおいでいる。

コンクリートがむき出しになった目の前の壁には、照明のスイッチと、黄ばんだ四角いリモコンが三つ並んでいる。照明をつけて部屋を明るくしたあと、細長い運転ボタンを押す。ガタンガタン、とおおきな音が立て続けに鳴り、冷風が吹きはじめた。

残りの二台も運転させると、あっというまに室内は涼しくなった。同時に、さっきまでこの部屋を覆っていた異常な熱気にもようやく気がついた。

6.

鉄扉に貼りつけられたマグネットシート、コンクリートの床、柵で囲われた中に円筒形の鉄の箱がいくつも並び、すぐ隣にいるルカの声も聴こえないほどの轟音を立てて運転している。ひとしきり室内をぐるりと歩き回り、どうしようもなくなった僕たちは、手をつないだまま、高速で動くシリンダーを呆然と眺めていた。

その中のいくつかがふいに運転を止め、音が幾分静かになったかと思うと、足音が聴こえ出した。さっきのスーツ姿の大人たちとは様子がちがう。作業服を着た人が一人、扉の鍵を開けて入ってきたのだ。僕たちは無言で目を合わせる。しゃがんだまま、忍び足で奥のほうへと歩いていく。突き当たり、目の前の壁に、ちいさな四角い扉があった。僕はその取っ手を引き、扉の中を覗く。先に入って、ルカに手を伸ばした。ルカは僕の手を取り、ゆっくりと中に入った。

灯りもなく、通路と呼べるほどでもない細長い床と、張り伸ばされた錆色の壁。床を踏む音は先ほどと明らかに違う、軽くて、ぎしぎしと軋む。鉄板かなにかだろうと僕は思った。

このちいさな扉は内側に閂がかけられるようだ。こうするとほかに入口がないかぎりもうだれも入ってこれない。錆をこぼしながら閂をかけると、ルカはほっとしたようにおおきなため息をついた。僕たちは力なく座り込み、壁にもたれかかった。

7.

波のぶつかる音が間近に聴こえる。巨大な薄い鉄板一枚が、今や海と僕たちを仕切る唯一の境界だった。

「ひんやりしてる、なんかすずしいね」

爆裂した壁の錆瘤から水が流れ、床に落ちて水たまりになっている。それを靴で踏みながら、おどけたようにルカは笑う。

僕は座り込んだまま、ふらふらと歩き回るルカを眺めている。

「え? ねぇ見て、まどがついてる」

「窓?」

「おっきなまど、ほら」

円形の窓が壁にいくつも並んでいる。その窓からゆれる海水が見える。喫水線の境界で、空と海の境界で、夜と同じ色の水が曖昧に踊りつづけている。

波が打ちつけられ、潮が破裂して壊れる、そのたび円形の窓はキイキイと頼りない音を上げ、隙間から水がこぼれる。靴が浸かるくらいの水がいつしか床に溜まっていた。ゆれはいっそう激しくなり、視界が上下左右にかたむきつづける。

ルカは僕のもとに駆け寄り、しゃがみ込む。

「パパ」

「だいじょうぶ、じっとしてて。目、つむってもいいから」

僕たちは欠片のようだ。海に浮かぶちいさな欠片。

張り裂けるような音がした。ルカはびくっと身体をふるわせて、僕の腕にしがみついている。

「あたし、こんなに夜更かししたのはじめて。夜がこんなに長いなんて、それもさ、あたし、はじめて知ったかも」

ルカは左腕につけた細い銀色の腕時計に目をやる、水滴がつき、ガラスが割れている。針はとっくに動いていない。それでも「ほら、もうこんな時間」と文字盤を覗きながらつぶやく。

「ルカ?」

「あたし、こんなに夜ふかししたのはじめてかも」

「うん」

「あたしね」

「うん」

「こんなに夜ふかししたの、はじめてかも」

そう言いながら腕時計のガラスに人差し指でふれ、血が流れる。僕はあわててその手を取る。ルカは怪訝そうな顔をして、僕をきっとにらむ。

「なに」

「危ないよ」

「知ってる、でも巻きもどってくの」

船体が後方にゆれて、僕たちはもたれかかっていたつもりの壁に押しつけられる。窓の外から光が一瞬だけ射し込んだ。赤と白の点滅する光のようで、見えたと思った瞬間、ふたたび窓は水に飲み込まれた。

抱き合う身体同士が冷たい。人の身体じゃないみたいだ。どうしてか、僕たちはここから出られない。

8.

「ルカ、おっきいふねにのるのはじめて。でも、パパはね、こどもだったとき、おっきいふねにのったことあるんだって」

本立てに並べられた年代順の日記をひとつずつ手に取って、ぱらぱらとめくる。フェリー、高知港、といった文字を探すけれど、出てこない。すっかり子どもになってしまったルカに話を合わせようとして、うまくできず、黙ったままでいる。早く日記を読み込んで、記憶を取りもどしたいのに、どうしてかうまくいかない。

「パパ、どこにいっちゃったかな」

ルカは焦点の定まらない目で、辺りをきょろきょろと見回す。

「ルカ」

ここにいるよ、と言おうとして、声がまた出なくなる。

「パパ、どこ?」

日記は本立てから倒れてしまい、水たまりの上に残らず落ちた。

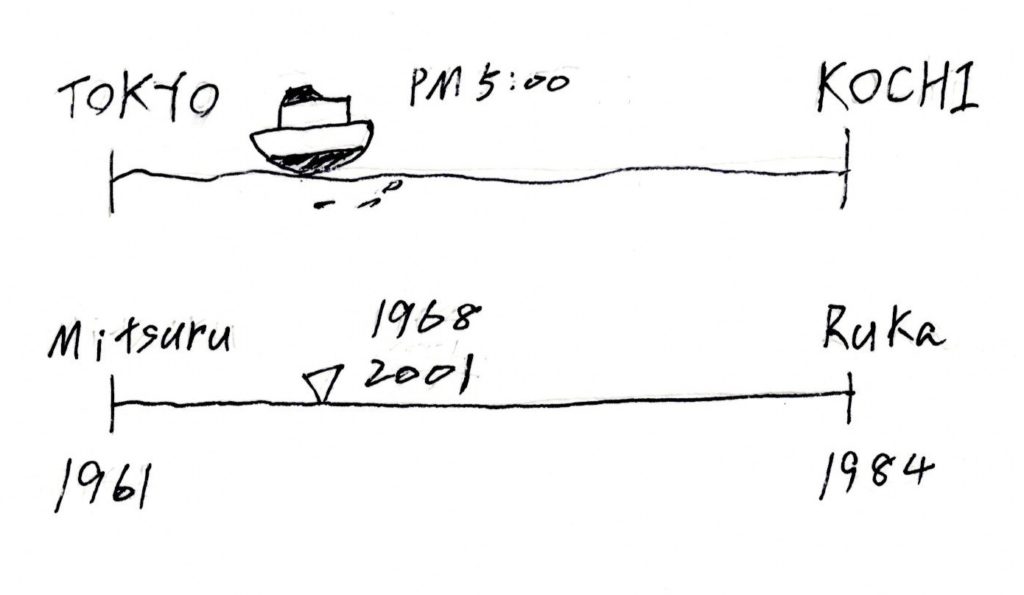

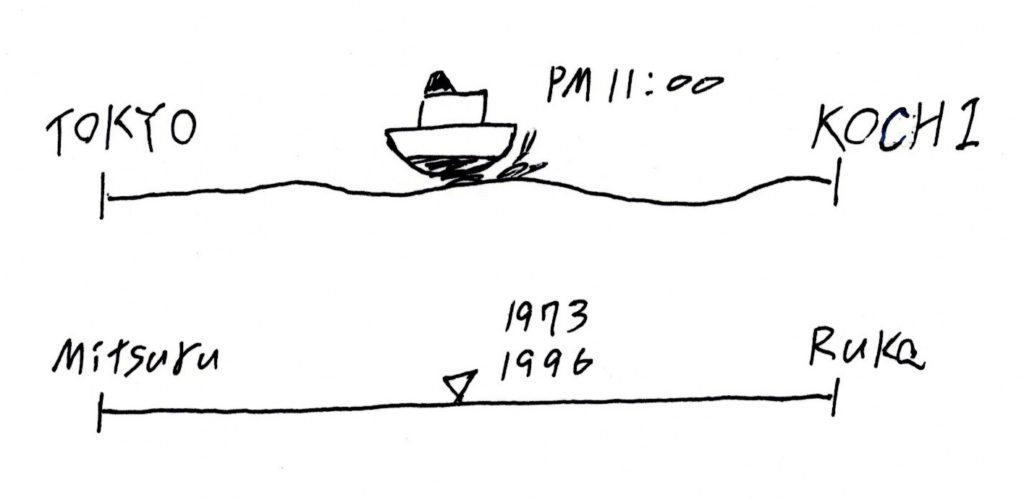

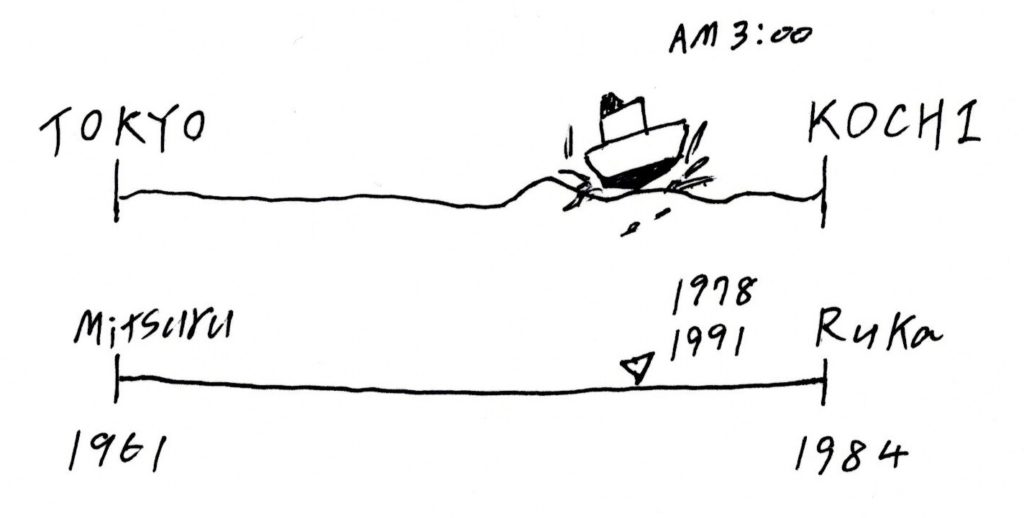

東京・高知間に客船が運航しはじめたのは1973年から、高知港で行われた就航式の様子も、十二才の僕の日記にしっかりと記述されている。だとすれば、あのころに見た景色、ルカと名乗る女性に手を引かれて、隣同士の布団で眠った幼いあの日の記憶と結びつかない。

僕は自分で書いた日記を漁りつづけている。僕たちはどこにいたのか、それだけが知りたいのに、記憶は壊れていく。

9.

ルカがようやく寝ついたのはそれから一、二時間ののちで、辺りは既に灰色の光が海水に混じり、にわかに明るくなりつつあった。僕の目はずっと覚めていて、割れていく景色の中、そこらじゅうにちらばった日記を、腰まで冷たい水に浸かりながら、貪るように読みつづけていた。

朝が来るまでに、僕は僕をとりもどさなければならない。

焦ってはいない。ただし時間がない。

数十年分の日記などというものは、ともすれば人間を解剖や研究にでもかけているみたいだ。ひどく不気味で、生きるとはこうもたやすいものなのか、とさえ思える。ゆれはとっくにおさまり、陽光が虹色にちらつく。窓の乳白色は透明に磨かれ、すり傷のひとつひとつがくっきりと見えるほど透き通っている。

「ルカ、目が開くかい?」

僕は眠っているルカに訊ねた。起こそうとしているわけじゃない。もちろん返事は返ってこない。今このとき、彼女はどんな夢を見ているのだろう。

床を浸していた水は、いつしか残らず流れてしまっていた。

喫水線が沈み、円形の窓はほとんどが水面から浮き上がった。僕たちは今まで息を止めていたのかもしれない。ようやく肺から空気を吸ったような感覚がする。

朝の光がそこにあった。きらきらと反射して、なにかを待ち望んでいるかのようだった。

10.

「あの、すみません。ちょっとね、迷子になってしまって」

廊下ですれ違った作業服姿の若い男性に声をかけると、彼はあからさまに眉をひそめて、お客さん、ここバックヤードですよ、と諭すように言った。

「あっちの階段から上がってください」

「わかりました、どうも」

言われたとおり、ルカを抱いたままその階段を上っていたら、ちょうど彼女は目を覚ました。

「パパ」

「お、起きたな。おはよう」

「ルカね、ゆめみてたの。おふねにのってるゆめ」

「今も乗ってるよ。もうすぐ降りるけどさ」

これもちょうど、館内アナウンスが響き、港への到着が告げられた。

11.

「ねぇパパ、なにもってるの?」

「ビデオだよ。ルカと、これから会うママを撮ってるんだ」

かばんの中にしまっていたハンディカムをようやく取り出したのは、もう列に並んで下船しているころだった。

手をつないで船を降り、港の土を踏んだ。

生ぬるい空気と、漂うかげろう。おおきな駐車場、街路に植わった椰子の木、広いようで狭い空と、山々に囲われた狭苦しい鏡のような海。

帰郷。

あまりにもあっけない。

「ママはどこ?」

「もう少し先、あの堤防の近くで待ってるそうだよ」

「ていぼうってなに?」

そういえばルカは海をはじめて見るのかもしれない。テレビや映画でよく見る真っ青な海ともちがう、銀色の、古ぼけた鏡のような。だから、海だとも思っていないのかもしれないな、などと考える。

その銀色の鏡に、赤い車体が映り込んだ。白い柵の向こうで海を眺めている彼女に、うしろから声をかける。その名前を呼ぶ。

「ずいぶん派手な車だね」

「なによ、イヤミ?」

彼女は笑いながら、あっかんべーの顔を作って舌を出してみせたあと、まっすぐルカのほうに駆け寄った。

「ママ!」

「うん、こんにちは」

おかえり、とは言わないのだな。周到で、乗ってきたそのステーションワゴンの赤色のように鮮やかで。

それからもしばらく、三人で海を見ていた。

彼女はルカを抱っこして、朝日の欠片が散る海面を、思うさま見せてあげていた。

「あたし一人暮らししてるの。ちいさなアパートだけど、今日は泊まってって。お母さんたちに会うのなんて、イヤでしょう?」

三人きりでいられるのはこの瞬間が最後なのだろうな、と今の今まで思っていただけに、彼女のその言葉にはあっけに取られてしまった。

「いや、いいよ。それならルカだけ泊めてくれるかな。僕は和之の家でも訪ねてみるよ」

「和之くん結婚したわよ」

「じゃあ浩二のとこにでも」

「浩二くんは入院してる、モトクロスの大会でまた骨折しちゃったの」

「じゃあホテルに泊まるよ」

「ふーん、ほんとに来ないの? いいの?」

「うん、いいんだ。ルカにかまってあげて」

会話においてけぼりのルカは、それでも僕たちを交互に見上げて、ニコニコと笑っている。

「ママ、パパ! みてみて! おふねにおひさまがある!」

「なによ、今更気づいたの?」

僕の日記は、今ごろ水に溶けてしまっただろうか。

12.

結局、ルカはずっと彼女に預けたままにさせてもらった。彼女の赤いステーションワゴンを借りて何人かの旧友を訪ねているうち、二泊三日はあっというまに過ぎてしまった。僕とルカは東京へもどるフェリーに乗り込み、巻きもどしのような光景を眺めながらふたたび航路に乗せられた。

三鷹には、僕とルカが二人きりで暮らすちいさなアパートの一室がある。ここは東京なのに星空が見える、いつもそれを数えて眠りにつく。いくつになるまでそんなことをつづけてくれるのかな、とそのころは思っていたけれど、ルカは十を過ぎても十五を過ぎても、同じように星を見つづけていた。

あわただしい生活の中、ずっと楽しく穏やかに暮らしていたわけじゃない。怒鳴ってしまったことだってある。結果として彼女は十六のときにこの部屋を出ていき、消息もわからないまま一年が過ぎた。一年後の夏、十七になったルカの居所を風の便りで知った。彼女は子どもを身ごもっていた。僕はなにを言うこともできなく、病院には行ったのか、とか、ママにはこっちから言うから、とか、目の前のことをひたすら埋めていった。ルカもきっとそれ以外は望んでいなかったのかもしれない。

たとえば浮雲のように、あまりにも曖昧で、父親であることさえ本当はさっさと消してしまいたかった。

なくしてしまった日記が、いつのまにか僕の机の上にある。

これで何度目だろう。

ライターを手に取り、火をかざす。パチパチとはぜて、燃えていく。

この景色は窓の外のようだ。

2001年、夏、ルカは彼女の人生で二度目のフェリーに乗った。彼女と、彼女のお腹の中の子どもとともに。

僕がしょっちゅう見る夢は、おそらくそのときの光景なのではないか、と考えている。あまりにも符合しているからだ。抜け殻のような今の僕は、夢の中の、日記に書かれていない僕のようなだれかと符合する。

こうして僕は最後の日記を書き終える。ルカは十二年ぶりに母と再会し、坂の上の病院で子どもが生まれる。男の子だったそうだ。しばらくは彼女の家で暮らしたらしい。あのアパートだったのかはわからないけれど。

きっと、若いおばあちゃんね、なんて言われてたんだろう。ルカも同じかもしれない。様々なできごとは僕たちを待ってくれない。僕たちは欠片になって、ただゆれているだけだ。きっと、ただゆれているだけなのだ。

13.

「要するにこれぜんぶってことでしょ?」

母に訊ねると、台所から祖母の声がして、そうそう、お願いね、と。

壊れかけているらしい古いエアコンの風に、間延びしたその声が乗っていくみたいだった。

棚に敷き詰められたたくさんのビデオテープ、白いラベルには「1987.10.12 長浜保育園運動会(瑠香)」とか「1989.8.13 高知港(満、佳世、瑠香)」とか、神経質そうな細い字で記されている。おかげでダビング作業はとてもはかどった。ただし量が多すぎる。一日仕事になりそうだ。貴重な休日を費やすにはちょっと惜しい。

「オレンジジュース飲む?」

そう訊ねながら、母は既に、ガラスのコップに注ぎはじめている。

「ちょっと」祖母が気づいて「あんた、切らすんだったら買ってきなさいよ」

「えー」

「人んちのものなんだから、一言断りなさいよ」

「いいじゃんべつに。今からこの子と買い物行くんだし」

「僕がママをつれてくんだよ」

「どっちでもいいでしょ」

「カイルは免許取ったのよね」

「おばあちゃん、それ去年も訊かれたけど」

「あら」

「僕、もう大人だよ。来年、成人式」

「いいのいいの」祖母は手をおおげさに払うしぐさをして「大人とか子どもとか、仕切りがあるわけでもないんだし」

「あたしなんかさ、カイル生んだその瞬間からみんなに大人扱いされてさ、大変だったんだから」

「三十代でおばあちゃんになったら記録更新ね」

「しっ! ママ、今の子にそんなあからさまなこと言わないの!」

「ねぇ、僕一人で行ってこようか? いいよ、親子水入らずで」

「なーに」母は一瞬とまどったように首をかしげたあと、微笑んで「ありがとう」

一年中吊るされたままの風鈴が鳴る。網戸から風が吹いた。熱っぽい風だ。夏が終わっていく。

ガチャガチャとおおげさな音を立て、ビデオが再生される。間違えて再生ボタンでも押してしまったのだろうか。僕は玄関を出て車に乗り込む。母と祖母は台所にいる。頂き物の紅茶のセットを広げて、どれを選ぶかでずっとしゃべっている。「1989.8.13 高知港(満、佳世、瑠香)」の、8ミリフィルムのその映像は、だれにも見られることなく映されつづけている。

ハンディカム、というのが当時は流行っていたらしい。撮影しているのが祖父だから、その顔はまったく映らない。幼いころの、少女だったころの母と、若いころの祖母が画面に映っている。カメラはぐるりと回り、停泊しているおおきなフェリーが映る。そしてまた引きもどって二人が映る。幼いころの母はフェリーを指差してなにかしゃべっている。ふくらんだ風の音に遮られて、声は聴こえない。

古ぼけた鏡のようだ、と僕は思うかもしれない。だれも見ていないテレビに、あの海が映っている。

幾度も夢に見た、あの海の景色だ。

欠片の僕たちはそこにいる。

初出:note (2020年頃)